Copyright © 2008 by "Elle toi et moi" · All Rights reserved ·

Les éoliennes en Allemagne

Une prise de conscience écologique menée par des événements historiques

Au début des années 70, l'Europe est touchée par une crise économique et sociale importante. C'est en 1973 que l'économie des pays développés est bouleversée par l'augmentation considérable du prix du pétrole et par la défaillance du système monétaire international entraînant les chocs pétroliers. Cette période est marquée par une hausse notable du nombre de sans emplois dans les pays industrialisés : un actif sur dix est au chômage au début des années 1990. Les pays en voie de développement sont également atteints par le chômage et subissent un grave endettement externe. La décolonisation et la fin de régimes autoritaires se poursuivent mais la vive progression du terrorisme et l'augmentation de coups d'états provoquent la mise en place de régimes dictatoriaux.

Dans la même décennie, des sensibilités écologiques font leur apparition et on s'interroge sur les conséquences de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Les impacts qu'engendrent l'emploi de cette source d'énergie, telles que les explosions d'Hiroshima ou les multiples catastrophes écologiques soulèvent un courant de protestation de plus en plus renforcé. Des associations écologiques (comme Greenpeace) ainsi qu'un ministère de protection de l'environnement se créent déjà dans certains pays du monde.

Le mouvement antinucléaire dénonce les problèmes de sécurité que risque de provoquer l'énergie nucléaire pouvant être utilisée comme une arme dévastatrice. Il la compare également à l'énergie fossile : l'uranium est une source rare qui va donc diminuer considérablement jusqu'à s'épuiser totalement, il faudra alors trouver des solutions alternatives pour remplacer cette énergie.

Le mouvement antinucléaire met ainsi en valeur la non-violence, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables pour faciliter l'abandon du nucléaire.

Ce courant de protestation apparaît également en Allemagne à partir de 1970. C'est en cette année qu'a eu lieu la première opposition d'un petit nombre de militants pour la construction d'une centrale nucléaire à Würgassen. Cette manifestation n'a cependant pas mis fin au projet d'installation. Quelques années après, l'opposition s'est renforcée : 25 000 manifestants occupent le chantier de la centrale de Wyhl (dans le sud-ouest de l'Allemagne) pendant plus de huit mois en 1975. A la fin de la décennie, l'abandon de projet de centrale nucléaire à Gorleben (dans le nord-est du pays) est décidé suite à une protestation.

Les années 80 sont marquées par de nombreuses catastrophes écologiques. L'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine eut des conséquences dramatiques : elle provoqua la mort de 100 000 habitants et eut de graves répercussions sur les pays voisins. Les nombreux naufrages de paquebots déversèrent des milliers de barils de pétrole dans les mers et entraînèrent ainsi l'apparition de marées noires. Les esprits sont également frappés par les prévisions inquiétantes des scientifiques sur les effets du réchauffement planétaire dû à la hausse des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce réchauffement climatique provoquerait ainsi la montée du niveau des mers suite à la fonte des glaces, faisant disparaître les régions côtières sous les eaux. Ce phénomène aurait des conséquences dramatiques non seulement du point de vue économique, mais aussi du point du vue sociale. C'est alors qu'apparaît une vive réaction dans le monde entier et que des propositions sur le développement durable sont établies.

Le protocole de Kyoto est un contrat que près de 180 pays ont signé au Japon en décembre 1997. Dans ce dossier, les pays industrialisés s'engagent à diminuer leurs taux d'émissions de gaz à effet de serre à moins de 5% par rapport à ceux de 1990 entre 2008 et 2012. L'Allemagne, pour sa part, a pris l'engagement de diminuer de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2005 par rapport à ceux de 1990, et d'atteindre ensuite une réduction de 21% entre 2008 et 2012.

A la fin des années 90, trois pays ont déjà voté l'arrêt du nucléaire : l'Italie, les Pays-Bas, et enfin la Belgique. C'est en 2000 que l'Allemagne prend la même décision et s'engage à fermer progressivement chaque centrale nucléaire et à ne plus en reconstruire de nouvelles. L'abandon complet de cette source d'énergie devrait se faire au plus tard en 2021. L'Allemagne était cependant le 4ème producteur mondial d'électricité nucléaire avant le vote de cette loi. En 2003, plus de 27% de la production d'électricité allemande était produite par les centrales. Le pays va alors devoir compenser l'abandon de cette source d'énergie par de nouvelles installations de centrales thermiques ainsi que par l'amélioration de centrales déjà existantes. Les coûts extrêmement élevés de cette exploitation devront être sérieusement pris en compte.

Le ministre de l'environnement vise notamment les énergies renouvelables quant aux chances de l'Allemagne de respecter ses engagements.

L'éolien, une énergie propre et durable

L'énergie fossile est actuellement l'énergie la plus utilisée dans le monde. Elle est issue de l'exploitation des hydrocarbures (composés chimiques constitués principalement d'hydrogène et de carbone). Ces hydrocarbures proviennent de la décomposition d'organismes vivants ayant vécu il y a des millions d'années. Cette dégradation a lieu sous l'action de la température, de la pression et de bactéries. L'énergie est tirée du pétrole, du charbon et du gaz naturel. La combustion de ces résidus provoque la formation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'exploitation considérable de l'énergie fossile contribue par conséquent au réchauffement climatique de la planète. De plus, les réserves des combustibles fossiles sont fixes. Leur consommation va donc entraîner leur épuisement. En effet, des scientifiques ont déclaré que les réserves de l'énergie fossile disparaîtront dans environ 200 ans alors qu'elles ont été accumulées pendant des centaines de millions d'années. Il existe heureusement des solutions alternatives, telles que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Cependant, le nucléaire présente également de nombreux désavantages et plusieurs pays ont déjà voté l'abandon de cette énergie. Contrairement aux combustibles fossiles et au nucléaire, les énergies renouvelables n'entraînent pas la formation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et proviennent de sources inépuisables. Les pays s'étant engagés à réduire leur émission de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto parviennent à respecter leurs engagements grâce notamment à l'utilisation des énergies renouvelables. Il existe en tout cinq familles d'énergies renouvelables : l'énergie solaire, hydraulique, la géothermie, la biomasse et enfin, l'énergie éolienne.

Sources des différentes énergies de production mondiale en électricité, 2004.

Le vent est une source d'énergie inépuisable, abondante et qui permet de produire de l'électricité tout en respectant l'environnement. L'énergie éolienne présente ainsi de multiples avantages. Elle n'engendre tout d'abord pas de pollution. Seule la construction de l'éolienne génère de la pollution, mais celle-ci reste très faible et est rapidement compensée par la production d'électricité de l'engin, qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Cette énergie offre également l'avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ni de déchets. De plus, les matériaux constitués principalement de béton ou d'acier qui composent l'éolienne se recyclent. L'engin est facilement démontable après fonctionnement et il ne reste alors plus que les fondations sur l'emplacement. Celles-ci pourront cependant être à nouveau utilisées pour le dressement d'une nouvelle éolienne. Il convient de préciser que l'énergie éolienne n'est pas la solution principale pour parvenir à diminuer le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On voit à titre d'exemple sur le graphique ci-dessus que l'éolien ne représentait en 2004 que 0.5% de la source de production mondiale.

L'Allemagne, pays pionnier du vent

Suite à une prise de conscience écologique et à la signature du protocole de Kyoto, l'Union Européenne a vivement encouragé chaque pays membres à développer sa production d'électricité à partir des énergies renouvelables, dont principalement l'énergie éolienne. Pendant les dix dernières années, la puissance éolienne installée en Europe a augmenté de 40% chaque année. Elle permet également d'éviter le relâchement de 24 Mt de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Aujourd'hui, l'Europe occupe la place du leader mondial pour l'éolien en assurant la consommation d'électricité de 10 millions de personnes grâce à cette source d'énergie. Mais c'est le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne, pays pionniers du vent qui possèdent les parcs éoliens les plus importants et qui sont par conséquent en tête de la filière éolienne à l'échelle mondiale. Avec une puissance actuelle de près de 12 GW, l'Allemagne se place au premier rang mondial suivi de l'Espagne avec environ 6 200 MW de puissance installée, puis du Danemark qui produit actuellement plus de 3 100 MW.

Puissances éoliennes dans le monde, 2003

Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Danemark, Inde, reste du monde

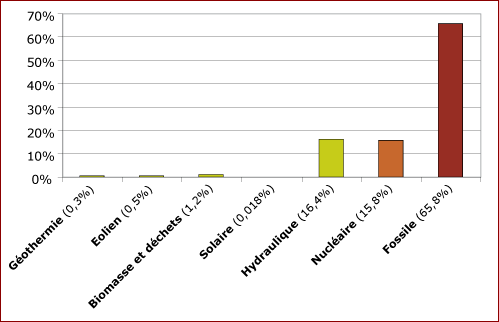

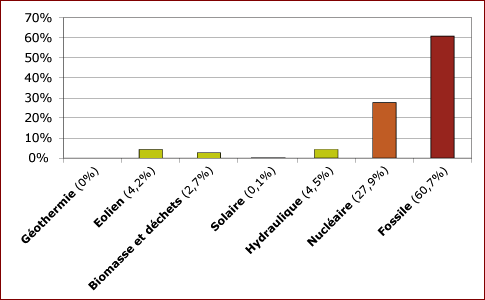

L'Allemagne éprouve effectivement un intérêt tout particulier pour la production d'énergie électrique à partir de l'éolien : le pays possédait une centaine d'éoliennes dans les années 1980, on en compte de nos jours plus de 20 000. La production allemande créée par l'énergie éolienne a ainsi triplé en quatre ans et représente actuellement plus de 4% de la production totale d'électricité dans le pays. Bien que la puissance installée au Danemark soit plus faible que celle de l'Allemagne, 10% de la consommation d'électricité de la population danoise est assurée par l'éolien. L'Allemagne est prête à relever le défi et va ainsi continuer à développer son potentiel éolien. On remarquera également d'après le graphique situé en bas de page que l'éolien est l'énergie renouvelable la plus développée après l'hydraulique dans le pays. La production en énergie fossile et nucléaire reste très élevée par rapport à la production en énergies renouvelables, mais l'Allemagne compte agrandir ses parcs éoliens afin de réduire cet écart encore considérable de nos jours.

Sources des différentes énergies de production allemande en électricité, 2004

Au début des années 70, l'Europe est touchée par une crise économique et sociale importante. C'est en 1973 que l'économie des pays développés est bouleversée par l'augmentation considérable du prix du pétrole et par la défaillance du système monétaire international entraînant les chocs pétroliers. Cette période est marquée par une hausse notable du nombre de sans emplois dans les pays industrialisés : un actif sur dix est au chômage au début des années 1990. Les pays en voie de développement sont également atteints par le chômage et subissent un grave endettement externe. La décolonisation et la fin de régimes autoritaires se poursuivent mais la vive progression du terrorisme et l'augmentation de coups d'états provoquent la mise en place de régimes dictatoriaux.

Dans la même décennie, des sensibilités écologiques font leur apparition et on s'interroge sur les conséquences de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Les impacts qu'engendrent l'emploi de cette source d'énergie, telles que les explosions d'Hiroshima ou les multiples catastrophes écologiques soulèvent un courant de protestation de plus en plus renforcé. Des associations écologiques (comme Greenpeace) ainsi qu'un ministère de protection de l'environnement se créent déjà dans certains pays du monde.

Le mouvement antinucléaire dénonce les problèmes de sécurité que risque de provoquer l'énergie nucléaire pouvant être utilisée comme une arme dévastatrice. Il la compare également à l'énergie fossile : l'uranium est une source rare qui va donc diminuer considérablement jusqu'à s'épuiser totalement, il faudra alors trouver des solutions alternatives pour remplacer cette énergie.

Le mouvement antinucléaire met ainsi en valeur la non-violence, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables pour faciliter l'abandon du nucléaire.

Ce courant de protestation apparaît également en Allemagne à partir de 1970. C'est en cette année qu'a eu lieu la première opposition d'un petit nombre de militants pour la construction d'une centrale nucléaire à Würgassen. Cette manifestation n'a cependant pas mis fin au projet d'installation. Quelques années après, l'opposition s'est renforcée : 25 000 manifestants occupent le chantier de la centrale de Wyhl (dans le sud-ouest de l'Allemagne) pendant plus de huit mois en 1975. A la fin de la décennie, l'abandon de projet de centrale nucléaire à Gorleben (dans le nord-est du pays) est décidé suite à une protestation.

Les années 80 sont marquées par de nombreuses catastrophes écologiques. L'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine eut des conséquences dramatiques : elle provoqua la mort de 100 000 habitants et eut de graves répercussions sur les pays voisins. Les nombreux naufrages de paquebots déversèrent des milliers de barils de pétrole dans les mers et entraînèrent ainsi l'apparition de marées noires. Les esprits sont également frappés par les prévisions inquiétantes des scientifiques sur les effets du réchauffement planétaire dû à la hausse des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce réchauffement climatique provoquerait ainsi la montée du niveau des mers suite à la fonte des glaces, faisant disparaître les régions côtières sous les eaux. Ce phénomène aurait des conséquences dramatiques non seulement du point de vue économique, mais aussi du point du vue sociale. C'est alors qu'apparaît une vive réaction dans le monde entier et que des propositions sur le développement durable sont établies.

Le protocole de Kyoto est un contrat que près de 180 pays ont signé au Japon en décembre 1997. Dans ce dossier, les pays industrialisés s'engagent à diminuer leurs taux d'émissions de gaz à effet de serre à moins de 5% par rapport à ceux de 1990 entre 2008 et 2012. L'Allemagne, pour sa part, a pris l'engagement de diminuer de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2005 par rapport à ceux de 1990, et d'atteindre ensuite une réduction de 21% entre 2008 et 2012.

A la fin des années 90, trois pays ont déjà voté l'arrêt du nucléaire : l'Italie, les Pays-Bas, et enfin la Belgique. C'est en 2000 que l'Allemagne prend la même décision et s'engage à fermer progressivement chaque centrale nucléaire et à ne plus en reconstruire de nouvelles. L'abandon complet de cette source d'énergie devrait se faire au plus tard en 2021. L'Allemagne était cependant le 4ème producteur mondial d'électricité nucléaire avant le vote de cette loi. En 2003, plus de 27% de la production d'électricité allemande était produite par les centrales. Le pays va alors devoir compenser l'abandon de cette source d'énergie par de nouvelles installations de centrales thermiques ainsi que par l'amélioration de centrales déjà existantes. Les coûts extrêmement élevés de cette exploitation devront être sérieusement pris en compte.

Le ministre de l'environnement vise notamment les énergies renouvelables quant aux chances de l'Allemagne de respecter ses engagements.

L'éolien, une énergie propre et durable

L'énergie fossile est actuellement l'énergie la plus utilisée dans le monde. Elle est issue de l'exploitation des hydrocarbures (composés chimiques constitués principalement d'hydrogène et de carbone). Ces hydrocarbures proviennent de la décomposition d'organismes vivants ayant vécu il y a des millions d'années. Cette dégradation a lieu sous l'action de la température, de la pression et de bactéries. L'énergie est tirée du pétrole, du charbon et du gaz naturel. La combustion de ces résidus provoque la formation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'exploitation considérable de l'énergie fossile contribue par conséquent au réchauffement climatique de la planète. De plus, les réserves des combustibles fossiles sont fixes. Leur consommation va donc entraîner leur épuisement. En effet, des scientifiques ont déclaré que les réserves de l'énergie fossile disparaîtront dans environ 200 ans alors qu'elles ont été accumulées pendant des centaines de millions d'années. Il existe heureusement des solutions alternatives, telles que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Cependant, le nucléaire présente également de nombreux désavantages et plusieurs pays ont déjà voté l'abandon de cette énergie. Contrairement aux combustibles fossiles et au nucléaire, les énergies renouvelables n'entraînent pas la formation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et proviennent de sources inépuisables. Les pays s'étant engagés à réduire leur émission de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto parviennent à respecter leurs engagements grâce notamment à l'utilisation des énergies renouvelables. Il existe en tout cinq familles d'énergies renouvelables : l'énergie solaire, hydraulique, la géothermie, la biomasse et enfin, l'énergie éolienne.

Sources des différentes énergies de production mondiale en électricité, 2004.

Le vent est une source d'énergie inépuisable, abondante et qui permet de produire de l'électricité tout en respectant l'environnement. L'énergie éolienne présente ainsi de multiples avantages. Elle n'engendre tout d'abord pas de pollution. Seule la construction de l'éolienne génère de la pollution, mais celle-ci reste très faible et est rapidement compensée par la production d'électricité de l'engin, qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Cette énergie offre également l'avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ni de déchets. De plus, les matériaux constitués principalement de béton ou d'acier qui composent l'éolienne se recyclent. L'engin est facilement démontable après fonctionnement et il ne reste alors plus que les fondations sur l'emplacement. Celles-ci pourront cependant être à nouveau utilisées pour le dressement d'une nouvelle éolienne. Il convient de préciser que l'énergie éolienne n'est pas la solution principale pour parvenir à diminuer le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On voit à titre d'exemple sur le graphique ci-dessus que l'éolien ne représentait en 2004 que 0.5% de la source de production mondiale.

L'Allemagne, pays pionnier du vent

Suite à une prise de conscience écologique et à la signature du protocole de Kyoto, l'Union Européenne a vivement encouragé chaque pays membres à développer sa production d'électricité à partir des énergies renouvelables, dont principalement l'énergie éolienne. Pendant les dix dernières années, la puissance éolienne installée en Europe a augmenté de 40% chaque année. Elle permet également d'éviter le relâchement de 24 Mt de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Aujourd'hui, l'Europe occupe la place du leader mondial pour l'éolien en assurant la consommation d'électricité de 10 millions de personnes grâce à cette source d'énergie. Mais c'est le Danemark, l'Espagne et l'Allemagne, pays pionniers du vent qui possèdent les parcs éoliens les plus importants et qui sont par conséquent en tête de la filière éolienne à l'échelle mondiale. Avec une puissance actuelle de près de 12 GW, l'Allemagne se place au premier rang mondial suivi de l'Espagne avec environ 6 200 MW de puissance installée, puis du Danemark qui produit actuellement plus de 3 100 MW.

Puissances éoliennes dans le monde, 2003

Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Danemark, Inde, reste du monde

L'Allemagne éprouve effectivement un intérêt tout particulier pour la production d'énergie électrique à partir de l'éolien : le pays possédait une centaine d'éoliennes dans les années 1980, on en compte de nos jours plus de 20 000. La production allemande créée par l'énergie éolienne a ainsi triplé en quatre ans et représente actuellement plus de 4% de la production totale d'électricité dans le pays. Bien que la puissance installée au Danemark soit plus faible que celle de l'Allemagne, 10% de la consommation d'électricité de la population danoise est assurée par l'éolien. L'Allemagne est prête à relever le défi et va ainsi continuer à développer son potentiel éolien. On remarquera également d'après le graphique situé en bas de page que l'éolien est l'énergie renouvelable la plus développée après l'hydraulique dans le pays. La production en énergie fossile et nucléaire reste très élevée par rapport à la production en énergies renouvelables, mais l'Allemagne compte agrandir ses parcs éoliens afin de réduire cet écart encore considérable de nos jours.

Sources des différentes énergies de production allemande en électricité, 2004

Une nécessité écologique

TPE 1°S 2008

| Emissions de CO2 en 1990 (en millions de tonnes) |

Objectif 2012 par rapport à 1990 (en pourcentage) |

|

| Australie | 70 | + 8 % |

| Canada | 126 | - 6 % |

| Russie | 651 | 0 % |

| Allemagne | 277 | - 21% |

| France | 100 | 0 % |

| Royaume-Uni | 157 | - 12 % |

| Pays-Bas | 47 | - 6 % |

| Italie | 117 | - 6.5 % |

Manifestation antinucléaire contre la centrale de Wyhl, 1975

Engagements pris par quelques pays dans le cadre du protocole de Kyoto